C-6 あるアイヌ遺骨の盗掘

クライトナーによる発掘の試み

1878(明治11)年は開拓使の政策によって、サッポロのアイヌ・コタンでの生活に制限が増していったころでした。

この年の8月、あるオーストリアの地理学者がサッポロにやってきました。その名はグスタフ・クライトナー(Gustav Kreitner:1847-1893)。彼は北海道に渡った当初からアイヌの遺骨を手に入れたがっていました。

その旅行記『東洋紀行』で、クライトナーはサッポロに来る前の8月17日ごろに、鵡川に立ち寄った際のことをこう書いています。「かねてよりわたしは、下僕を通じて、同行の蝦夷在留日本人に、アイヌの頭蓋骨を一個世話してもらうよう働きかけていた」(クライトナー1992:323)。実際に彼は、同行の北海道在住の和人に金額を提示して、アイヌの遺骨を近辺で入手するようもちかけました。その和人はアイヌの墓を見つけており、見張りのアイヌの目をかいくぐってうまく手にいれられるかもしれないというのです。翌日、クライトナーは下僕を通じて、一体のアイヌの遺骨を受け取り、「聖遺物のように大切に保管した」と書いています(クライトナー1992:324)。クライトナーがその旅行記の原書を刊行した1881年現在で、その頭骨はペスト(ブダペスト市のドナウ左岸の部分)の国立博物館にあると述べています。さらに、ヨーロッパに持ち込まれたアイヌの頭骨は「二個か三個に過ぎないので、これはわたしたちの収集品の中では最も価値の高いもののひとつに数えられている」との記述から、クライトナーは個人の好奇心のためだけに人骨を集めようとしたのではないことがわかります。当時のヨーロッパではアイヌの頭骨は価値あるものとされていたのです。なぜでしょうか。

それは19世紀後半のヨーロッパで形質人類学という分野が起こり、人間の頭骨を測定することで、人種の違いを特定しようとする研究が盛んになっていたからです。人類を複数の「人種(race)」で下位分類できるとする考え方そのもの、そしてその人種の類型が、頭骨の形状のような生まれついての生物学的特徴と一致するとの前提は、今日では否定されています。しかしそのような人種主義的な考え方のために、世界中の、特に先住民族の遺骨が、ヨーロッパの研究者たちの好奇の対象となり、各地の墓地から持ち去られ、大学や博物館に収蔵されていったのです。クライトナーの行為はその一例でした。

クライトナーはこのおよそ1週間後の8月23日ごろサッポロに到着します。ここでもクライトナーはアイヌの遺骨の入手を試みます。その際に重要な役割を果たすベーマーは、開拓使顧問・ホーレス・ケプロンが雇用したドイツ系アメリカ人のいわゆる「お雇い外国人」であり、農業技術者です。

日本に来た当初、1872(明治5)年からベーマーは東京の開拓使官園で勤務していましたが、1876(明治9)年以降、サッポロに赴いて札幌官園に従事することになります。同じころ、札幌農学校が開校して、アメリカ人のクラークが教頭に着任しています(以下の記録では、ベーマーが農学校の教師と書かれていますが、それは事実誤認です)。1882(明治15)年の開拓使廃止までの期間、ベーマーはサッポロにとどまって、ホップ栽培による「サッポロ・ビール」の醸造、リンゴ栽培の普及、偕楽園の温室や庭園の建設などの実績を挙げていきます。彼の職場であった札幌官園は、偕楽園に附属しており、その近辺の土地を知悉していたはずです。そのベーマーがクライトナーにアイヌ墓地の情報を提供するのです。

ベーマーの関与を示すのは次のくだりです。「ベーマー氏は、ちょうど、耕地に転換中の沼地でアイヌの墓を二基発見していた。彼は、もしかして知事の許可が下りて、骸骨を現状のまま発掘し、わたしに持ち帰らせることがきるようになればよいが、と言ったが、また、そのような試みは特に民衆を刺激して、三年前、函館の浜辺で起きたような厄介な事態を招きかねないとも述べた」(クライトナー1992:325)。ここで重要なのは「耕地に転換中の沼地でアイヌの墓を二基発見していた」という箇所で、このアイヌの墓地は、クライトナー訪問の1878(明治11)年8月の段階で、農業試験場である札幌官園(偕楽園試験場とも呼ばれた)の中に取り込まれていたことがわかります。

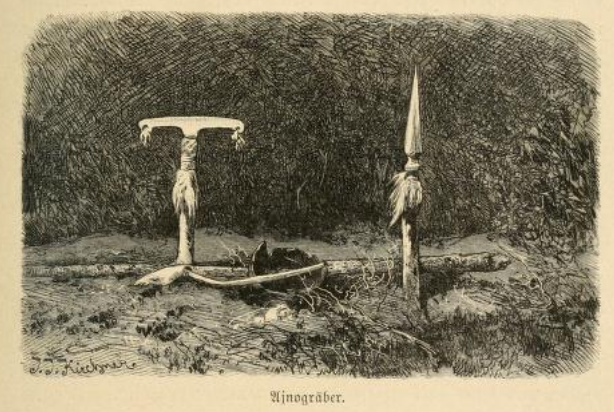

クライトナーがベーマーに案内されたのは「広い範囲にわたって焼き払われた」葦原で、「地面はたいそうぬかるんで」いました。そして墓に至ります。「沼沢の中央部は地面が広く波状に隆起しており、墓はそこにあった。互いに東西方向に100歩の距離をおき、いずれも桑の木の根元にある。墓を覆う土は幾分窪み、枯枝がかけてあった。」そこでクライトナーが見た墓のスケッチが上の図で、左が女性、右が男性のアイヌの墓標(クワ)です。これは「夫婦者」の墓だということをクライトナーは「札幌の日本人たちの噂話」として聞きます。どちらの墓標も柏の木でできており、女性の墓の方は、高さ130cmのT字形で、「横木の両端は下に向かってまるめられて」いました。そして「柱の部分には青色の木綿布を巻き、野葡萄の樹皮から作った紐で結えつけて」ありました。「樹皮の紐はたいへん丁寧に編まれ」、「ひと巻きごとに小さな固い節をつくり」、それぞれが「独立した輪を重ねたように」見えたといいます。男性の墓標の特徴は、「横木がなく、代わりに高さ55センチメートルの木製の三角錐が真っ直ぐ上を向いて立っていること」でした」(クライトナー1992:325-326)。

※参考資料として上記の引用文を含むドイツ語原書(Kreitner 1881)の原文を掲載しておきます:

Herr Böhmer fand auf einem Sumpfstriche, der gerade in ein Feld umgewandelt werden sollte, zwei Ainogräber…(Kreitner 1881: 306)

Ich besichtigte in Gesellschaft des Herrn Böhmer die zwei Grabstätten. Das Schilf war in weiter Umgebung ausgebrannt und der Boden sehr naß. in der Mitte der Sumpfpartie erhob sich der Boden zu einer breiten Terrainwelle, und hier befanden sich die beiden Gräber, jedes unter einem Maulbeerbaume, eines von dem anderen in der Richtung von Ost nach West fundert Schritte entfernt. Der Boden war über den Gräbern etwas eingesunken und mit dürren Aesten bedeckt.

Die Japaner von Saporo erzählten sich, daß hier ein Ehepaar begraben sei. Bei jedem Grabe stand ein Denkmal aus Eichenholz; das eine in der Form eines 130 Centimeter hohen Kreuzes, dessen Balkenenden nach untern abgerundet waren, kennzeichnete die Ruhestätte der Frau.

Um den Stamm war ein blaues Baumwolltuch gewunden und mittelst Baumrindenstriche (wilder Wein) befestigt. Der Strich war sehr nett geflochten und mit festen zierlichen Knöpfen so gestaltet, daß jeder Ring als ein separirtes Object erschien. Das Grabdenkmal des Mannes untershcied sich von jenem der Frau insoferne, als an Stelle des Kreuzquerbalkens ein 55 Centimeter hoher, dreikantiger Holzspieß in die Höhe ragte. (Kreitner 1881: 307)

アイヌの遺骨に関心をもつクライトナーは「知事」(開拓長官と思われます)を訪問し、その「収集」の許可を尋ねます、しかし「知事は遺骨の収集をきっぱりと断った」といいます。「日本政府は将来にわたってアイヌの墓に指一本触れないことを厳重に布告したから」との理由でした(クライトナー1992:327)。これは非常に重要な情報です。少なくとも当時、日本政府と開拓使はアイヌ遺骨の「収集」を禁止していたのです。

シュレージンガーによる盗掘

この翌年、今度はあるドイツ人がサッポロを訪れて、アイヌの頭骨を手に入れようとします。そのゲオルク・シュレージンガー(Georg Schlesinger)のことは、BGAEU(ベルリン人類学・民族学・先史学協会)という組織の会員であったこと以外、わかっていません。BGAEUとは医学者ルドルフ・ヴィルヒョウ(Rudolf Virchow)が設立した民間の学術団体です。民間とはいえ定期的に研究会を開催し、機関誌『民族学雑誌(Zeitschrift für Ethnologie)を刊行するなど、本格的な学術活動をしていました(現在でも継続しています)。ヴィルヒョウの本職は、ベルリン大学医学部で専攻する病理学でしたが、形質人類学の分野にも大いに関心をもって、多数の人骨を世界中から取り寄せていました。

シュレージンガーは1880年のBGAEUの研究会で次のように報告しています。

ここにあるアイヌの頭骨は、昨年[1879(明治12)年]6月に札幌(エゾ島の数年前に建設された首都)近くで、私が札幌在住のドイツ人のベーマー氏と一緒に発掘したものです。発掘地は札幌[本府]から約10分の所で、日本政府の農業の試験に用いられる、いわゆる農業試験場の敷地内に位置します。およそ15年前、そこには大きいアイヌの村がありました。

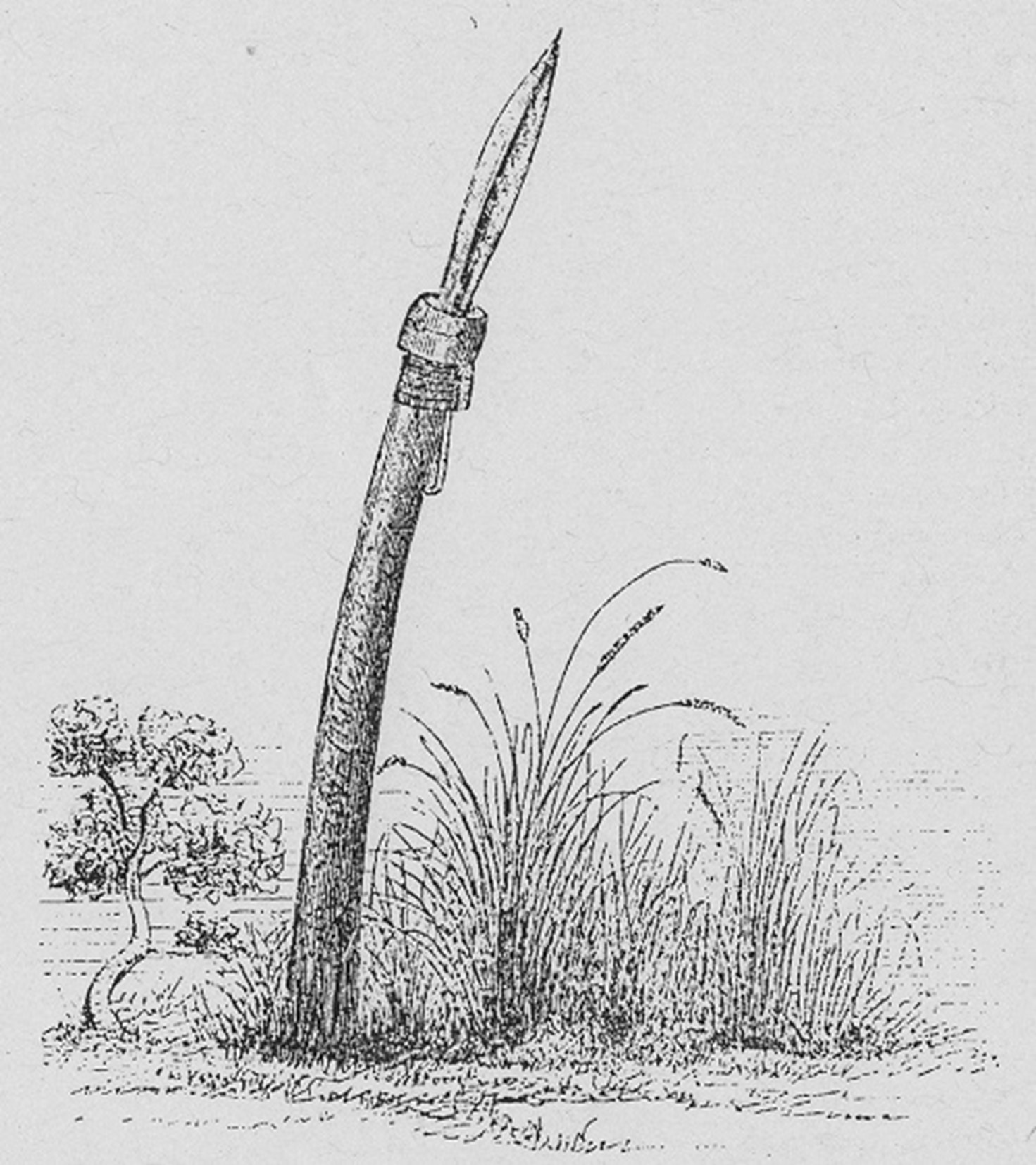

墓地それ自体は、札幌に現在でも住んでいる様々なアイヌによって、アイヌの墓と して知られており、地面に差し込まれた高さ約 5 フィート[1.5m]の木製の槍[の形をした墓標]により外から見てもアイヌの墓だと分かります。その柄の上部は鳥の羽根の形に彫られ、何本かの亜麻布もしくは樹皮の紐が巻き付けられています。その墓は私たちの情報源によると一人の男性と一人の女性の共同の墓とのことです。地表か ら約 1.5 フィート[45cm]下に、二人の遺体を示す多くの骨を私たちは見つけました。 しかし、冒涜的な行為をしていると思われるおそれがあったので、私たちには夜の闇の中で急いでこの頭骨を入手するのがやっとでした。(Schlesinger 1880: 207)

またシュレージンガーによる男性の墓標(クワ)のスケッチが2年後の『民族学雑誌』 に掲載されています。

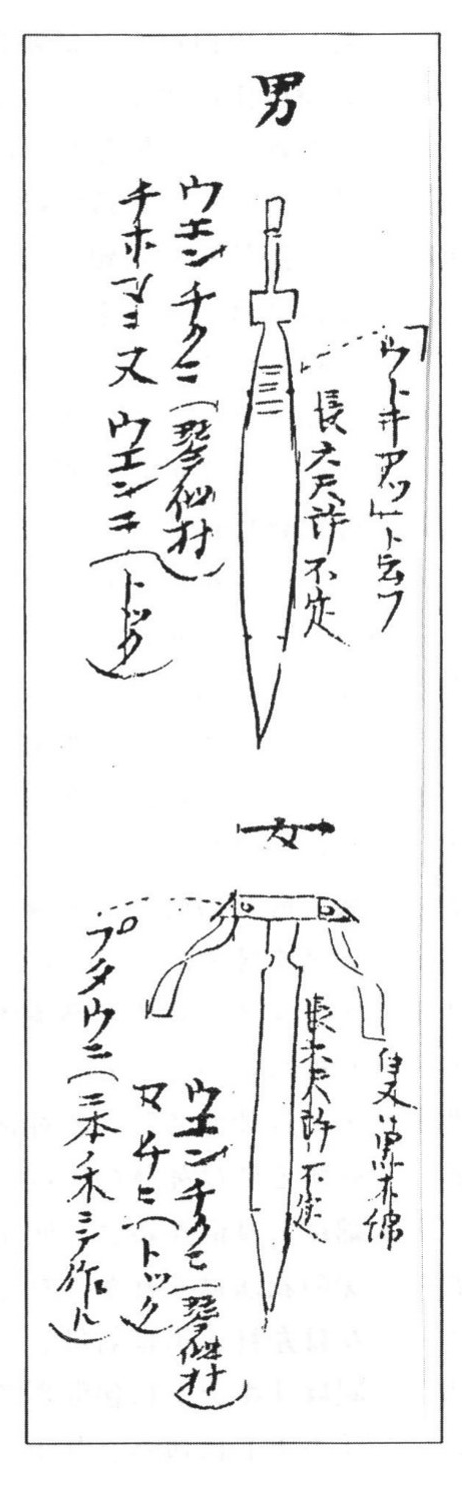

これと比較するために、琴似又市さんが描いたと思われるコトニ・コタンの墓標(クワ)の絵もお見せします。

永田方正の問いに答える中で、琴似又市エカシは、コトニのアイヌは墓標(クワ)を「ウエンチクニ」とも称すると述べ、「墓穴の深は二尺[約60cm]乃至一尺五寸[約45cm]より深くせず」(※これは、地表から約 1.5 フィート[45cm]下で骨を見つけたとするシュレージンガーの報告と一致します)、「深く埋むれば子孫の生長悪し、又祖父母の生れ変り来ることあれば浅く埋むるなり」、「墓標は他人に持たしめず、父死する時は其子之を担ひで行くを法とす」、「死人を南首にして葬り、其穴の東南隅に[墓標を]立て、少し南方へ傾け置くなり、何となれば北方にたおる事あれば子孫に禍あるを畏れてなり」など、主にコトニのアイヌの葬制を詳細に語っています(永田1984:57-63)。

さて、シュレージンガーの報告に戻ります。そこに登場する「ドイツ人のベーマー氏」は、明らかにルイス・ベーマーです。前の年に、札幌官園のベーマーはクライトナーにもアイヌ墓地の情報を提供しています。このベーマーがシュレージンガーを案内した「一人の男性と一人の女性の共同の墓」も、クライトナーが見たのと同じ、札幌官園内に取り込まれたアイヌ墓地と考えられるでしょう。

前の年とこの年との違いは、クライトナーは開拓使に遺骨の入手を申し出て、断られ、そのままあきらめたのに対して、シュレージンガーは開拓使には黙って決行したことです。「私たちには夜の闇の中で急いでこの頭骨を入手するのがやっとでした」と述べていることから、シュレージンガー単独ではなく、ベーマーと一緒に行ったようです。これは明らかな盗掘です。ベーマーは、前年クライトナーが開拓使に断られたのを知っており、まともなやり方をしたのでは同じことになると考えて、盗掘を示唆したのではないでしょうか。また「冒涜的な行為をしていると思われるおそれ」を気にしていることから、それをやましいことだと自覚していたことがわかります。

1880 年 6 月のBGAEUの研究会においてシュレージンガーは、サッポロから持ち出したアイヌ人骨について報告しました。その日ヴィルヒョウは欠席していましたが、その人骨の「測定」結果を含むコメントを寄せて、代読させています。それによると「シュレージンガー氏の寄贈により私の所有するアイヌの頭骨は 3つになった」(Virchow 1880: 207)。最初の 2つはサハリン(樺太)に由来するものであり、「エゾ島(北海道)」からのものは初めてである。両者を比較して「種族の形態(Stammesform)の典型的な特徴」を、個体の特殊性から区別できるようになるために、もっと頭骨数が増えることを望む――このように述べた後で、ヴィルヒョウは自分の手元にある 3つのアイヌの頭骨の縦横の長さなどの計測結果を詳細に検討しています。そしてコメントの最後をこのように結んでいます。

私はですからシュレージンガー氏が寄贈してくれたことに非常に感謝しています。 そして彼に続く人たちが早く現われてほしいという願いを抑えることができません。 種族の類型(Stammestypus)をより正確に確かめるには、非常に多数の資料[=頭骨] が必要だからです。私たちは日本にいるドイツ人(deutsche Colonie in Japan)に、こ うした資料の入手を手助けしてくれることをくれぐれもお願いいたします。(Virchow 1880: 209)

シュレージンガーは、公の研究会で夜の闇に隠れてアイヌ遺骨を掘り出したと述べました。BGAEUは組織として、またヴィルヒョウはその代表として、その行為を叱責し、遺骨の返還を行うこともできたでしょう。しかし実際はその反対で、シュレージンガーの行為を称賛し、さらに後に続いて発掘がなされるよう推奨しているのです。その発掘の手段についてはまったく注意がなされていません。このようにしてアイヌやその他世界の先住民族の墓が暴かれ、そこから遺骨が持ち去られていったのです。これに対して、「その当時は、今日のような研究倫理の意識が低かったので、今日の基準で過去の行為を判断すべきでない」という一見もっともな意見があります。しかし、シュレージンガーの報告をよく読めばわかるように、冒涜的な行為であることを自覚しているから、隠れて盗み出したのです。特に、先祖の遺骨が奪われるアイヌの思いを考えたなら、人としてできることではありません。遺骨の盗掘は、現代だけではなく、過去においても非倫理的で不法な行為でした。

シュレージンガーはどこで発掘したのか?遺骨は誰だったのか?

シュレージンガーはこのアイヌの頭骨をどこで発掘したのでしょうか。どのコタンだったのでしょうか。シュレージンガーが「発掘地は札幌[本府]から約10分の所で、日本政府の農業の試験に用いられる、いわゆる農業試験場の敷地内に位置します」と述べていることが手がかりとなります。またクライトナーは「ベーマー氏は、ちょうど、耕地に転換中の沼地でアイヌの墓を二基発見していた」と記していました。これらのことから、墓地は札幌官園の中にあったと推測されます。

このことの裏付けはやはり『民族学雑誌』で見つかりました。ヴィルヒョウは、当該の頭骨について「ゲオルク・シュレージンガー氏が北海道の近くの札幌に接する農業試験場 (偕楽園)から持ってきた」(Virchow 1882: 224)と述べていたのです。「北海道の近くの札幌」は誤解に基づいています。ここで重要なのは「農業試験場(偕楽園)」の部分です。札幌官園は、開拓使により偕楽園に附属して設けられたため「偕楽園試験場」とも呼ばれていました。偕楽園の近隣にあったのはコトニ・コタンです(B-6 コトニ・コタンの位置)。このことからシュレージンガーは、コトニ・コタンの墓地から遺骨を持ち出したと結論付けられます。ベーマーが札幌官園の職員で、その土地をくまなく歩いて、アイヌの墓地の存在をしっていたため、クライトナーとシュレージンガーを案内したのでしょう。

ここで気になるのはクライトナーが発掘を試みた1878(明治11)8月から、シュレージンガーが盗掘を行った1879(明治12)年6月にかけての時点で、コタンの墓地が、すでに札幌官園の敷地内に取り込まれていたらしいことです。1878(明治11)年1月に開拓使勧業課農事係が発行した書類では、「偕楽園地続旧土人琴似又市所有地」の、札幌官園の育種場への「囲込」が計画されていました( B-5 コトニ・コタン3:琴似又市さん)。谷本氏によるとコトニ・コタン(琴似村第56・57・58番地)が官有地(札幌育種場)に編入されたのは、1878(明治11)~1882(明治15)年のことです(谷本2018:101)。そして1887(明治20)年には札幌育種場は札幌農学校に移管されています。コトニのコタンとその墓地が、いかに札幌官園に編入され、そして札幌農学校の土地(現在の北大札幌キャンパス)へと引き継がれていったのか、史料に基づく検証が必要です。その際に、琴似又市さんら、コトニ・コタンの人たちが、この経過をどう思っていたのでしょうか。

もうひとつ重要なのは、この遺骨が誰だったのか、という問いです。コトニ・コタンの住民であったことはほぼ確実ですが、それ以上の確たる証拠はありません(その推定を小田2018:87で述べています)。

遺骨はその後どうなったのか?

コトニ・コタンから持ち出された遺骨には、1912 年になってルドルフ・ヴィルヒョウ(Rudolf Virchow)のイニシャルを含む “RV33” という番号がふられました。それが誰なのか関心が払われず、測定の対象とされ、本人の名ではなく、研究者の名のイニシャルと数字が付けられる(その頭骨には黒いマジックで実際に「Aino Yeso R.V.33.」と書き付けられています(小田2018)。そこには人としての尊重や、尊厳はありません。

2017年になってBGAEUはこの遺骨の収集が「不正(unrecht)」であったことを認めて、日本側に引き渡しました(詳しくは小田2018)。しばらく北大アイヌ納骨堂に置かれた後、2019年11月、白老の民族共生象徴空間に併設された慰霊施設に移されました。約140年ぶりに故郷のすぐそばに戻ってきながら、またその土地から離れたところに移されたコトニ・コタンの住人の遺骨。この遺骨の受け皿となるべきそのコタンは、すでに無くなっています。どうすればこの遺骨・人が故郷の土に再び戻れるのか。問いとして残されています。

遺骨の収奪の前触れ

1879(明治12)年にサッポロで起こった一体のアイヌ遺骨の盗掘。これはその後に起こる組織的なアイヌ民族の遺骨の収奪の前触れでした。

それをまず行ったのは東大の小金井良精でした。小金井はドイツ留学経験があり、ベルリンでルドルフ・ヴィルヒョウと親交があり、その影響で人骨研究を日本にいわば「持ち帰った」と考えられます。さらに京大の清野謙次がこれに続き、もっとも大規模なアイヌ遺骨の「収集」を行ったのは北大医学部解剖学教室の山崎春雄と児玉作左衛門でした(北大アイヌ納骨堂:日本の研究者によるアイヌ遺骨の収奪について詳しくは植木2017を参照)。

「学問」の名のもとに行われた非人道的な行為。それは故人の尊厳と共に、亡くなった家族、もしくはコタンの仲間を、カムイ・モシリに無事に戻ってほしいとの願いを込めて埋葬し、供養をした人たちの思いをも踏みにじるものでした。その植民地主義の「負の遺産」は今も北大のアイヌ納骨堂と白老の慰霊施設に残されています(C-7 北大アイヌ納骨堂)。

なお、2013年の北大による開示文書「遺骨資料最終版」には、サッポロとその近郊(手稲)から出土し、北大に収蔵されたアイヌ遺骨として次の2体の記載があります(「北大開示文書研究会」-「大学留置アイヌ遺骨に関する開示文書」-「2013年北大開示文書」-「遺骨資料最終版」2022年3月7日閲覧)

札幌 札幌1 成年男性1体 頭部大破、四肢骨保存 昭和16年、舊・苗穂小学校跡、副・刀2本あり

上手稲 上手稲1 成年 四肢骨保存 昭和14年11月26日持参

コトニ・コタンから持ち出された「RV33」を含め、こうした遺骨の来歴の調査、心を込めた供養、そして故郷への帰還がなされなければならないのではないでしょうか。それもまた、サッポロのアイヌ・コタンのある風景の再生のひとつでしょう。

参照文献

植木哲也2017『新版 学問の暴力:アイヌ墓地はなぜあばかれたか』春風社。

小田博志2018「骨から人へ : あるアイヌ遺骨のrepatriationと再人間化」『北方人文研究』11:73-94。

小田博志2019「ドイツから「移管」されたあるアイヌの遺骨と脱植民地化」松島泰勝・木村朗編著『大学による盗骨―研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』耕文社:137-152。

クライトナー,G.1992『東洋紀行 1』大林太良(監修)、小谷裕幸、森田明(訳)平凡社(原書:Kreitner 1881)。

谷本晃久2018「近代初頭における札幌本府膝下のアイヌ集落をめぐって : 「琴似又市所有地」の地理的布置再考」『北方人文研究』11: 95-109。

永田方正1984「人類学に関する問答 石狩土人琴似又一郎の答」河野本道(選)『アイヌ史資料集』第二期・第七巻・河野常吉資料篇(一)『アイヌ聞取書』北海道出版企画センター:44-67。

Kreitner, Gustav, 1881, Im fernen Osten: Reisen des Grafen Bela Széchenyí in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren 1877-1880. Hölder.

Schlesinger, G. , 1880, Fundbericht uber der Ausgrabung eines Ainoschädels auf Yezo. ¨ Zeitschrift für Ethnologie — Verhandlungen der BGAEU: 207.

Virchow, R., 1875, Anthropologie und prähistorische Forschungen. In: Neumayer, G. von ¨ (Hrsg.) Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen: Mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse der kaiserlichen Marine, R. Oppenheimer: 571–590.

Virchow, R., 1880, Bemerkungen über den vorgelegten Schädel. Zeitschrift für Ethnologie — Verhandlungen der BGAEU: 224-9.

Virchow, R., 1882, Aino- und prahistorische Schädel mit Occipitalverletzungen. Zeitschrift für Ethnologie — Verhandlungen der BGAEU: 224-9.