H 生振(オヤフル)

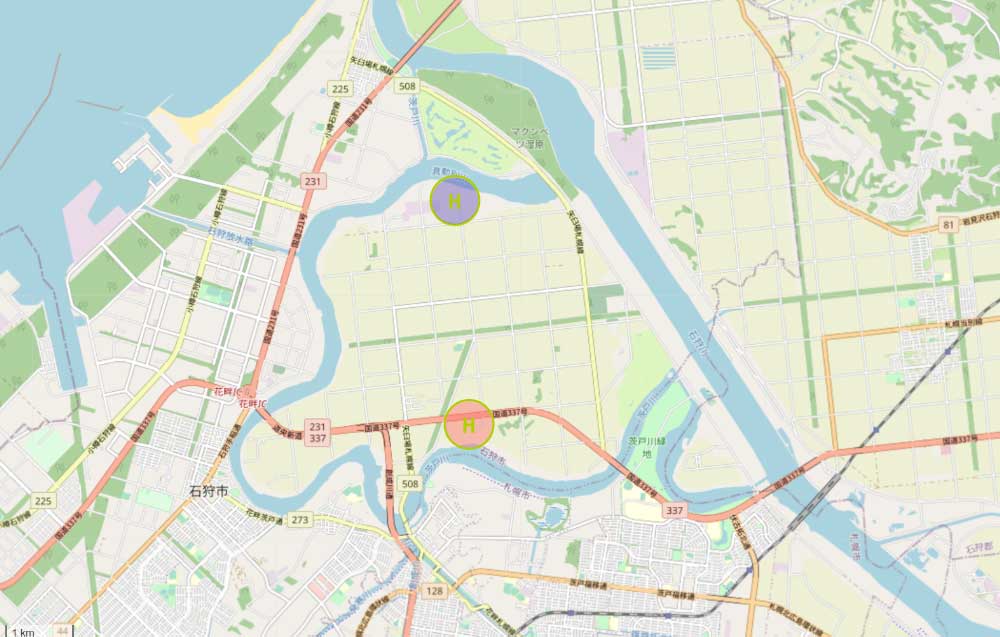

現在の石狩市生振(オヤフル)は、石狩川が河口部で大きく湾曲した土地を切り離した地区です。周りを取り囲む、かつての石狩川は茨戸川と呼ばれています。

この生振地区には明治初期の段階で、10数軒、約50名のアイヌが暮らしていたことが、当時の戸口調査でわかります(加藤2017:57)。そのころ、2つのコタンがあったようで、上の地図でいうと北の青丸の辺りと南の赤丸の辺りです。

北側のコタンの中心になったのが豊川アンノランさんでした。アンノランさんは1836(天保7)年に上川で生まれ、1912(明治45)年に亡くなっています。ハシュイキ、パシコロ、バチクロ、アイノランなどとも表記されます。下で紹介する、川合エイハロさんや、開拓使仮学校に送られたシロスケ(麻殻四郎助)さんの兄に当たります。石狩、ハッサムをへて、石狩の生振(オヤフル)に移住したようです。また明治の当初は川合姓でしたが、豊川家に入夫して豊川アンノランと称するようになったとのことです(加藤2017:103)。

この人物は、開拓使の政策によってアイヌ民族が不利な状況に立たされていく明治という時代において、石狩川の鮭漁で財を成すばかりでなく、和人の入植者(宮城団体)に助言、協力をしたり、農業の分野でも積極的な取り組みをしたり(開拓使が奨励するリンゴを生振農民の中で最も多く植え付けた)、鮭製品を内国勧業博覧会(1877(明治10)、1881(明治14)年)に出品して受賞したりと、多面的に活躍をし、地域の尊敬を集めたそうです(生振開村百二十年記念誌編集委員会1992;加藤2017:102₋104;田中2016)。その事績を石狩市の田中實氏が掘りおこし、「石狩アイヌの富豪漁業家」と評価して、語り伝えました(田中2016など)。

また東京国立博物館研究誌『MUSEUM』第574号(2001)には、豊川アンノランさんも登場する「北海道開拓絵巻」が収録されています。

生振地区の南側のコタンは、茨戸太(バラトブト)のコタンとも呼ばれます。ここはユウバリ系のアイヌ・ヤエテツカの一族が移住して形成されたコタンです(加藤2017:59)。そこに、1875・76(明治8・9)年ごろ加わったと思われるのが川合エイハロ(エーパロ、イエハルとも表記)さんです(加藤2017:59)。エイハロさんは上川出身で、上でご紹介した豊川アンノランさんの弟に当たります。なぜエイハロさんが、兄のいる北生振ではなく、南のバラトブトのコタンに入ったのか?加藤氏はユウバリ系のアイヌを妻にしていたためではないかと推察しています(加藤2017:59)。

以上のオヤフルの2つのコタンにゆかりがあるのが豊川重雄さんです(⇒B-3 コトニ・コタン1:豊川重雄エカシの証言)。豊川重雄エカシの母方の祖父が豊川アンノラン、父方の祖父が川合エイハロです。エイハロさんの息子の川合正さんが、豊川家に養子に入り、その息子として生まれたのが豊川重雄さんでした。その重雄さんが、豊川家の中で、父方は「サクシュコトニのアイヌ」だと聞かされていたと証言しています(現代企画室編集部1988:131)。ということは川合エイハロが(サクシュ)コトニのコタンにいたということになります。しかし豊川重雄エカシはすでにお亡くなりになっており、確認をすることはできませんし、その事実を裏付ける資料も今のところ見つかっていません。これはコトニのコタンから盗み出された遺骨(⇒C-6 あるアイヌ遺骨の盗掘)の身元とも関わりのあることですから、今後の調査が求められます。

このエイハロさんの幕末・場所請負制における幼少期の姿を、松浦武四郎が書き残していますので部分的に引用しておきましょう。

孝子エイハロは、石狩川上流の字キンクシベツのイタクレフコというアイヌの子供である。

兄弟は7人いて、長男をエヒララ、次男をハシュイキ、3番目は娘でホネコというが、この3人は海岸の運上屋[場所請負人の交易場の経営拠点]につれ去られ、長いこと便りもとだえている。家にはエイハロと5番目のシロスケ(男)と、まだ乳離れもせぬ妹、母の懐の赤児(女)、そして両親の6人が残っていた。しかも、その妹はいざりで、自由に歩けぬ身である。

(中略)

エイハロは、[家族の]難儀なありさまを兄や姉に言伝けしたのだが、運上屋ではそのようなことで3人を山へ帰すわけもなく、少しも気にかけずに放っておいた。

漁場からの返事もこないので、兄や姉たちはどうしているだろうかと心配したエイハロは、盲の父親の手を曳き、母の忘れがたみの赤児を懐に、3,4歳の妹を背に負い、片手には弟の手を曳いて、故郷を出たのであった。

運上屋とはどこにあるかも知らぬが、この川に沿って下ってさえいけば、兄や姉のいるところへ行けるだろうと、途中には神居古潭の絶壁や、空知、雨竜の支流があることも知らずに、一日ほど下っていくと、運よく上流から運上屋へと下っていくアイヌたちと出会った。彼らはエイハロのけなげな志を憐れんで、自分たちが乗った丸木舟に乗せてやろうと言ってくれる。エイハロは大変喜び、親や弟妹たちが腹をすかせているのを心配しながらも海岸に着くことが出来た。

そしてフルという所に形ばかりの草小屋を作って、父親と弟と2人の妹を入れ、自分は数日の間、あちらこちらと兄や姉をたずね歩いた末、やっと見つけだして、ことの次第を告げた。そして昼は山に入って草の根を掘り、川で魚を捕るなどして、父や弟妹を養っていた。

(中略)

ところがエイハロがまめまめしく漁や山仕事をするのを見た運上屋では、「あれはもう十三、四歳にはなるだろう。よく仕事ができそうだから、あれもつれてきて使ってやろう」と、小屋からつれてきて台所仕事をさせた。

そのなみなみならぬ行為を、新井[荒井金助、石狩駐在の函館奉行支配調役と思われる]氏も深く憐れんで、この春にも、多くの米と酒、たばこなどを賜わり、武藤家から暇をとらせて運上屋に戻し、よくいたわるようにと、ねんごろに申しつけられたという。まことにエイハロの孝心と新井氏の慈愛は、感ずるに余りあるものがある。(松浦2002:309-312)

参照文献

生振開村百二十年記念誌編集委員会(編)1992『生振開村百二十年』生振開村百二十年記念事業協賛会。

加藤好男2017『19世紀後半のサッポロ・イシカリのアイヌ民族』サッポロ堂書店。

現代企画室編集部(編)1988『アイヌ肖像権裁判・全記録』現代企画室

田中實2016『石狩アイヌの富豪漁業家:豊川アンノランと一族』(豊川エカシの技 アイヌ伝統民具作品展 記念講演会)豊川重雄作品展実行委員会。

松浦武四郎2002『アイヌ人物誌』更科源蔵・吉田豊(訳)2002平凡社(『近世蝦夷人物誌』1858(安政5)年)。