G 篠路・茨戸

JR札幌駅東側を通って、北へほぼ一直線に伸びる国道231号線、通称「石狩街道」(「創成川通」とも)。石狩方面にまっすぐ進むと、やがてカーブが現れ、茨戸川を渡る橋になります。そのカーブの手前の右側が「篠路」という地区です。篠路の先の茨戸河畔が「茨戸」です(明治時代には茨戸は篠路村の一部でした)。

山田秀三氏のこの手描きの地図を見ると、篠路、茨戸、それからこのサッポロ編で出てきた数々の川のつながりがわかるでしょう。サッポロー豊平川の分流(昔の本流であるフシコサッポロ)に、琴似川(サクㇱコトニ+チェプンぺッ+コトニ本流)が合流して、篠路(シノロ)川となり、石狩川(今の茨戸川)に注いでいました。ハッサム川は追分川と合流して、篠路川の少し西で石狩川と合わさりました。

およそ2000年間続いてきたフシコサッポロ川を本流とするサッポロー豊平川の流れが、対雁(樺太アイヌが強制移住させられた地)へと注ぐ川筋に変わったのが1800年ごろ。現在の豊平川の下流部は、1941年に雁来の辺りから人工的に開削された水路で、このときから福移で石狩川と合流するようになりました。

この地図には出ていませんが、石狩川をさかのぼると、中流域に琴似又市さんの故郷ウラシナイ(浦臼)が、さらに源流域にまで行くと豊川アンノランさんと川合エイハロさん兄弟が生まれた上川になります。石狩川の川筋を移動しながら、明治初期までのイシカリ・サッポロのアイヌの歴史が展開したのです。

さて、石狩川の下流域の篠路と茨戸の地区は、明治初期にサッポロのコタンでの生活が困難となった人びとの移住先となりました。コトニ、フシコサッポロ、そしてハッサムのコタンの人びとがここに活路を見出そうとしたのです。

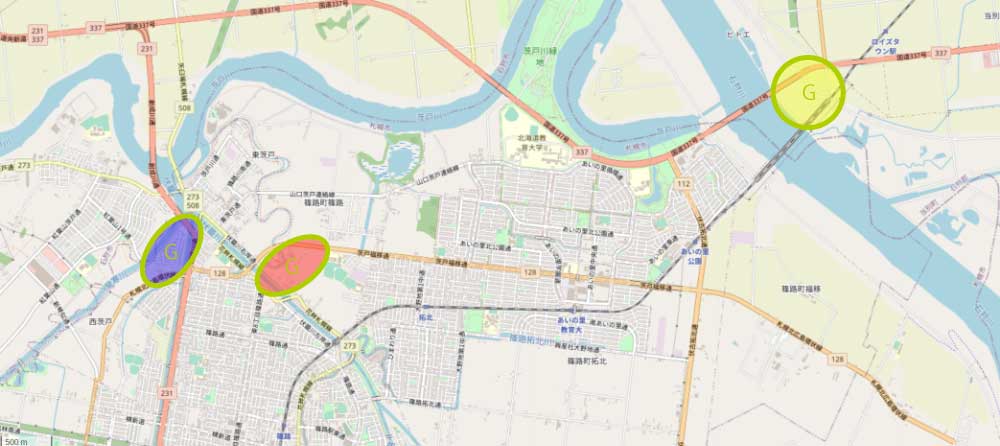

この地図の中心からやや左の赤い円の部分が、篠路川下の茨戸(バラト)・コタンです。ここに1880(明治13)年ごろ、フシコサッポロの半野六三郎(イソレウク)さん(イコレキナさんの弟)ら3名、ハッサムの能登岩次郎(イワオクテ)さん、生振ヤウスバの麻殻四郎助(シロスケ)さんが移り住んでコタンを形成しました。ここに名前を出した3名は皆、開拓使仮学校附属北海道土人教育所に送られた人たちです。この茨戸のコタンのことを、能登岩次郎の息子の酉雄さんが詳しく回想しています。

茨戸の部落は、篠路川の川下で、(中略)この川をフシコベツといった(中略)。その頃は猟も漁も豊富だったからアイヌ生活も楽だった。どの家も必ず魚を入れる蔵とウバイロや豆等を入れて置く蔵があって、冬の食糧を充分に蓄えて居た。蔵はプと言って高い六本足の上へ屋根のような格好に作ったものだった。家は勿論全部アイヌ風で粗末なものだったが木の茂った森の中にあったので決しで寒くはなかった。

部落の人達は冬はマタギ(狩)をした。今の石狩通北二十五条あたりから元村にかけては一体ひどい泥炭地であったから絶好な鹿取り場で、馬に乗って、そこで鹿を追込んでは動けなくして是を棒で打殺した。又札沼線の鉄橋のかかって居るカマヤウシはカーアマ(ワナ)ウシ(置く所)で此処は当別方面から来る鹿の通り場だった。だからここへ仕掛弓をかけてそれを取った。

魚も豊富だった。ウグイ釣をして鱈の餌に売っても一秋に百円や百五十円にはなったものだ。鮭も多かった。発寒川等では朝一寸河辺を歩っても、夜中川獺が頭を食って放って置いた魚を五疋も六疋も拾えた。小川ではマレップを使って採るが、是では数が取れないので、四十間位の榀(しな)網で一家総出で漁をした。

米はシ・アマムと言って石狩の阿波屋から買ってきたけれど、又女は百姓もした。農業と言っても木も切らずに笹を刈って焼き、粟・豆等をまいて、木で叩きつけておくといいものが出来た。其外にウバイロの根や色々な草の根を採って蓄えたのは当然である。(高倉1980:44‐46)

これを読むと、イオル(生活の糧を得る領域)が整っていれば、アイヌは豊かな生活を送ってきたことがいきいきと伝わってきます。

けれども、この茨戸のコタンの生活は、1882(明治15)年ごろ転機を迎えます。能登岩次郎さん、麻殻四郎助さんらに加えて、琴似栄太郎さん(又市さんの息子)ら11名が、上掲地図の青の楕円の辺りに、1戸1万坪ずつの土地を出願し、移住していったのです(高倉1980:146)。時代の変化の中で農業に取り組もうとしたのかもしれません。なお、谷本氏によると1884(明治17)年の「札幌県治類典」に、「過ル明治十五年七月中、札幌郡篠路村番外地琴似亦一郎他拾壱名ヨリ出願」との記載があり、琴似又市さんもその中にいたようです。

サッポロの3コタンの元住人たちによる結束した出願の行動により、茨戸から茨戸太のコタンへと移り住み、開墾に着手しました。(なお、茨戸と茨戸太、よく似た地名ですが、前者は篠路川下、後者は発寒川下で、「太(ブト)」とは河口を表すアイヌ語です。)

しかしこの元サッポロのコタンの人びとは、なおも「開拓」政策に翻弄されます。せっかく開墾を進めた土地が、1889(明治22)年に「北海道土地払下規則」に基づいてある和人農家に下付され、アイヌの住民は出ていかざるを得なくなりました。加藤氏の調べによると、同年8月の『北海道毎日新聞』には「札幌郡篠路村字茨戸堀基氏の拝借地内に住む旧土人又市なる者」という記事があり、琴似又市さんがこのころまで茨戸太にいたことがわかります。そして又市さんは、これ以降、コトニ・コタンから数えて少なくとも3度目の移住を強いられることになります(加藤2017:93)。

その移住先として割り渡されたのは、上掲の地図で右方向、石狩川右岸の黄色の円の付近と思われるカマヤウシのツイピリでした(高倉1980:148)。ここに琴似又市・栄太郎父子と共に入ったのは、全9戸と思われます(加藤2017:94)。「和人の農民も手が出ない」といわれた条件の悪い土地に定着できず、このツイピリのコタンから1人また1人と抜けていきます。残った5戸の人たちを1899(明治31)年の石狩川大水害が襲います。おそらく翌年、琴似栄太郎さん一家は石狩川上流の旭川近文に移住したようです。「B-5 コトニ・コタン3:琴似又市さん」で述べたように、又市さんはそれまでには亡くなっていたと思われ、石狩川をさかのぼってさらに移住することはなかったようです(加藤2017:94)。

1870(明治13)から71(明治14)年ごろを境に、サッポロの中心部から開拓使の政策のために姿を消さざるを得なくなったサッポロのコタン。その住人たちは、サッポロー豊平川の古い河口を移転先に選びました。それもこのように終焉を迎えたのでした。(コトニ・コタンの子孫の流れは豊川重雄さんを通じて保たれます B-3 コトニ・コタン1:豊川重雄エカシの証言, H イシカリ・オヤフル。)

なお、ハッサム・コタンの夫婦の子として東京で生まれ、ハッサムを経て、茨戸、茨戸太に両親と共に移住した能登酉雄氏のその後の波乱の人生については、高倉新一郎氏の聞書に詳しく、高倉氏の編集が入っていることに留意しながら、なお読むに値します(高倉1980)。

参照文献

加藤好男2017『19世紀後半のサッポロ・イシカリのアイヌ民族』サッポロ堂書店。

高倉新一郎1980「能登酉雄談話聞書」『新版 郷土と開拓』(北方歴史文化叢書)北海道出版企画センター:135-156。

谷本晃久2003「琴似又市と幕末・維新期のアイヌ社会」『平成14年度普及啓発セミナー報告集』アイヌ文化振興・推進機構:105-111