C-1 いつから「北海道」?

いつから北海道は「北海道」と呼ばれるようになったのでしょうか?

その「北海道」を冠する北海道大学文学部の授業で、これを尋ねてみたら、ほとんどの学生が知らなくて驚いたことがありました。

1869年(明治2年)

この年号はこの土地の、そしてここで暮らしてきた先住民族の歴史において非常に重要です。なぜならそこから「開拓」と称する植民地化がはじまり、根本的な変化がもたらされることになるからです。

明治政府はそれまで「和人地」と区別して「蝦夷地」と呼んできたこの土地を、この年に「北海道」と名付け、開拓使を設けました。松浦武四郎が明治元年に政府に提出した案の中から選ばれたとされています。この「北海道」の命名は、この土地を日本国の領土にしたと正式に宣言する行為でした(例えば北海道観光振興機構アイヌ文化分科会ワーキンググループ2019:8)。そしてそれは、この土地に暮らしてきたアイヌ民族との協議も相談もない、一方的なものでした。

他方で、先住民族であるアイヌはこの土地を「ヤウンモシㇼ(陸の静かな大地・国)」と呼んできました(北海道観光振興機構アイヌ文化分科会ワーキンググループ2019:8)。「アイヌモシㇼ」という名称も使われますが、それは本来「カムイモシㇼ(神の国)」に対する「人間の国」を意味する言葉のです。

さて、サッポロに目を移すと、佐賀出身の開拓判官・島義勇が1869(明治2)年11月に函館から銭函経由でこの地に来て、「コタンベツの丘」から北海道の本府とすべき場所を見定めたと伝えられています。それから「開拓」が始まったのです。

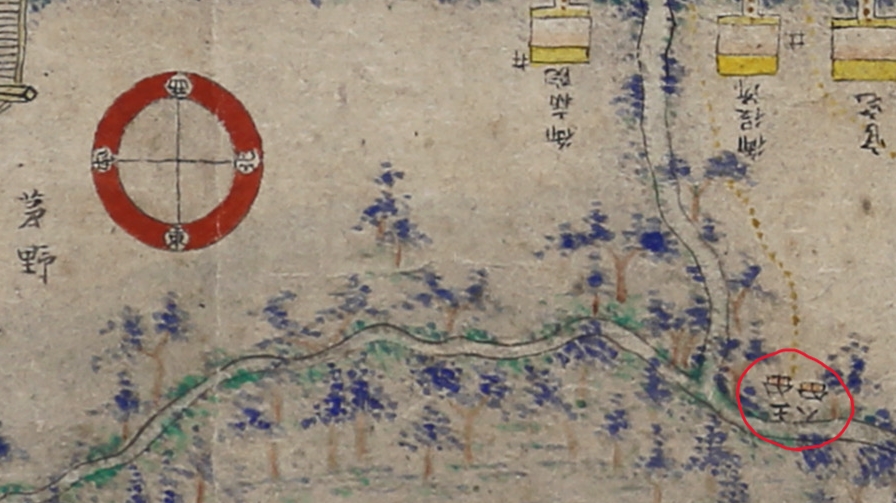

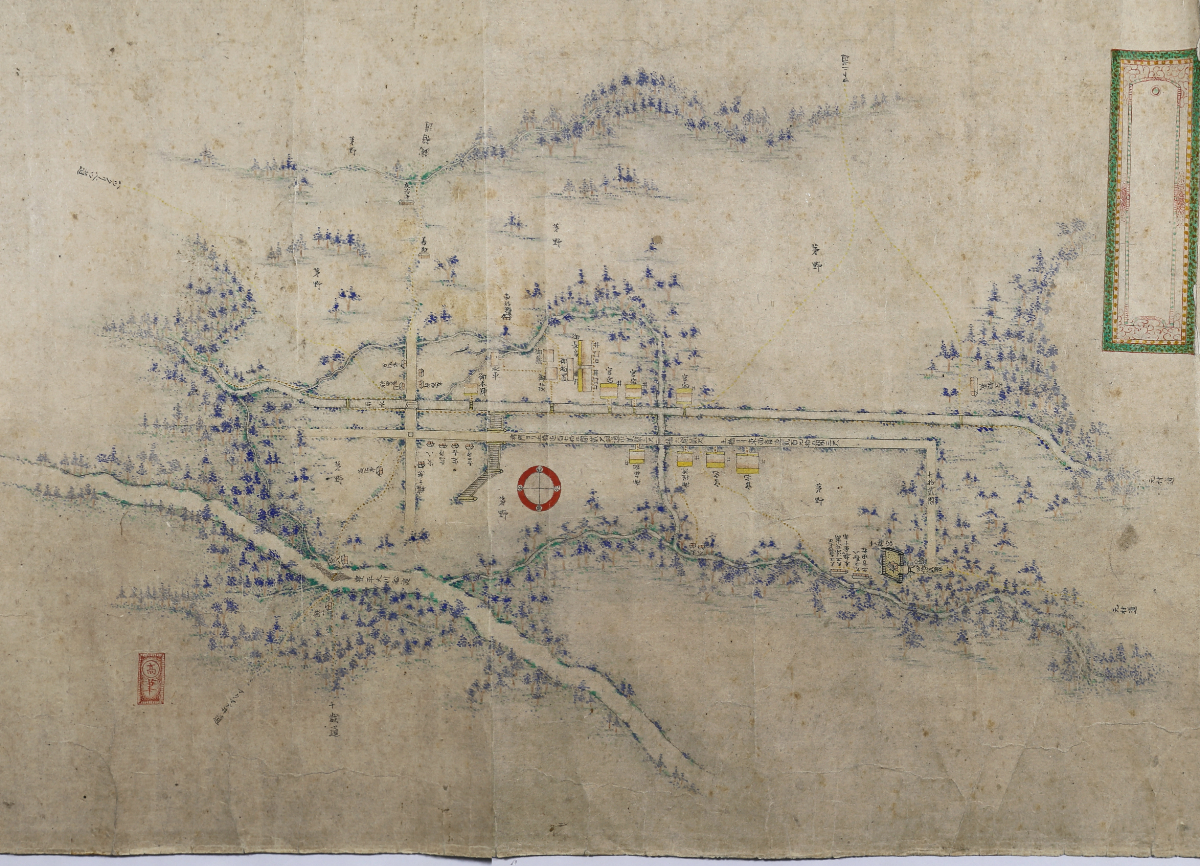

「A-2 サッポロ-豊平川」でもお見せした、「明治二巳歳十一月迄札幌之図」は読んで字のごとく明治2年11月までの札幌を、島の部下・高見沢権之丞が回想して描いたものです。原図とより見やすい模写を並べて掲載します。

これらの図の周辺部を拡大してみると、「シャクシコトニ道」「銭箱道」「ハッタリベツ道」「千歳道」「マクマナ井道」「元村道」といった道の名が記されています。それは「アイヌが往来した多数の小道があったことを示して」いるとのことです(遠藤1983:33)。

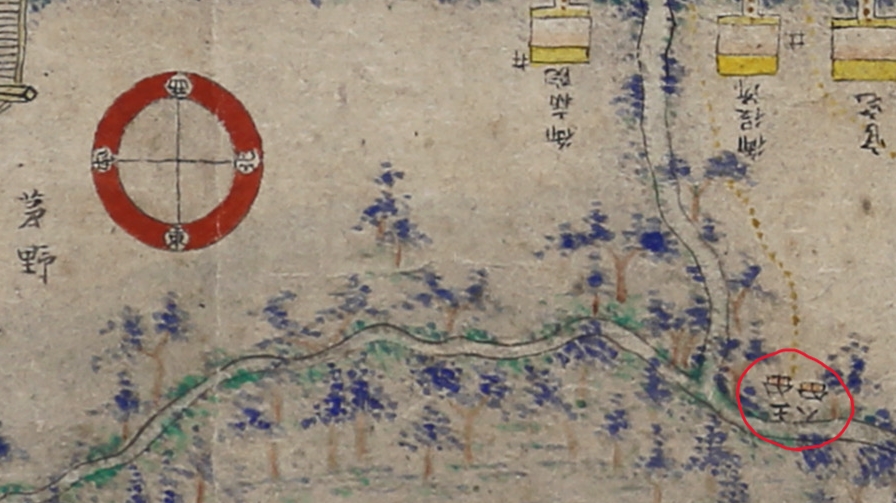

さらなるアイヌの生活の印は、これらの図の中心部を拡大してみるとわかります。下の図の右端に「土人」と書かれています。これはサッポロー豊平川のかつての本流であり、この当時は分流になっていたフシコ・サッポロ川沿いのコタン、すなわちフシコ・コタンと思われます。フシコとは「古い」という意味で、「古いサッポロ(川)」ということです。

この図の後の11月から翌年1月まで島義勇はサッポロに滞在しますが、その間、彼はこの地のアイヌの協力を得ていることが伺える文書が残されています。島が帰京後、部下の十文字に宛てて送った手紙の中で、幕末に篠路に入植していた早川清太郎、温泉の開発で知られる美泉定山と並んで、フシコ・コタンのイコリキナ、そしてコトニ・コタンの又市の名を挙げて、土産を渡すよう依頼しています(谷本2021:16)。さらに島との縁で又市は1870(明治3)年東京に招かれ「皇城見物」をしています。北海道に帰る又市に、陣羽織・小 銃・太刀・旅費を渡したが、それでも十分な接遇ではなかったと島は同じ部下宛の手紙で書いています(谷本2021:16)。植民地化の思惑が背景にあるとはいえ、少なくとも島はサッポロのアイヌを尊重していた可能性があります。しかし開拓長官・東久世通禧との対立のため、島は1870(明治3)年に開拓判官を解任されてしまいます。札幌市役所や円山公園には島義勇の功績を讃える像と石碑が立っています。しかし、そこに琴似又市の名もイコリキナの名も記されてはいません。

上の図とペアで高見沢権之丞が描いた、明治2年11月以後の札幌の図もあります。

ここには今の創成川の西側に「御本陣」「官宅」などの建物が立ち並び始めている様子が見られます。そして、上の中心部拡大の図と同じ所に、下向きの文字で「土人」と書かれ、その上に、二軒のチセらしき家が記されています。明治2年の島判官による「開拓」開始後も、やはりコタンは継続してあったことがわかります。

島義勇は「無人の原野」の開拓を始めたのではなく、アイヌが暮らし、行き来していたサッポロに入って来たのです。

参照文献

遠藤明久1983「札幌本府地図」札幌市教育委員会(編)『さっぽろ文庫・別冊 札幌歴史地図〈明治編〉』:33。

北海道観光振興機構アイヌ文化分科会ワーキンググループ(編)2019『アイヌ文化・ガイド教本』北海道観光振興機構。

谷本晃久2021「「札幌市民第一号」琴似又市氏 「札幌市民第一号」琴似又市氏のこと~幕末維新期の札幌とアイヌ社会~」『開発こうほう』’21.7:14-17。