A-4 ピラケシ - 平岸から天神山へ

オソウシ(川尻に滝のある川)-精進川に沿って上流に歩いていると、左手に崖が続いているのに気づくでしょう。この崖(アイヌ語でピラ)がピラケシ(崖の端)-平岸という地名の由来となっています。さてオソウシの滝から、その崖を上るような坂を上がって、左前方に見えてくるのが天神山です。標高は89メートルですから山というより、丘といった方がいいのかもしれませんが、ここがとても興味深い場所なのです。なおこの天神山のアイヌ語名はまだわかっていません。

天神山遺跡(T71遺跡)から縄文時代の竪穴式住居、土壙、土器、石器が出土しており、その土器は菊池俊彦北大名誉教授によって「平岸天神山式土器」と命名されています。

ここにはアイヌのチャシも設けられました。チャシとは見張り台、砦、祭祀の場などであったと考えられています。チャシ跡に登ってみましょう。

ここからは、木立の向こうにはサッポロ-豊平川からインカルㇱペ-藻岩山を見渡すことができます。

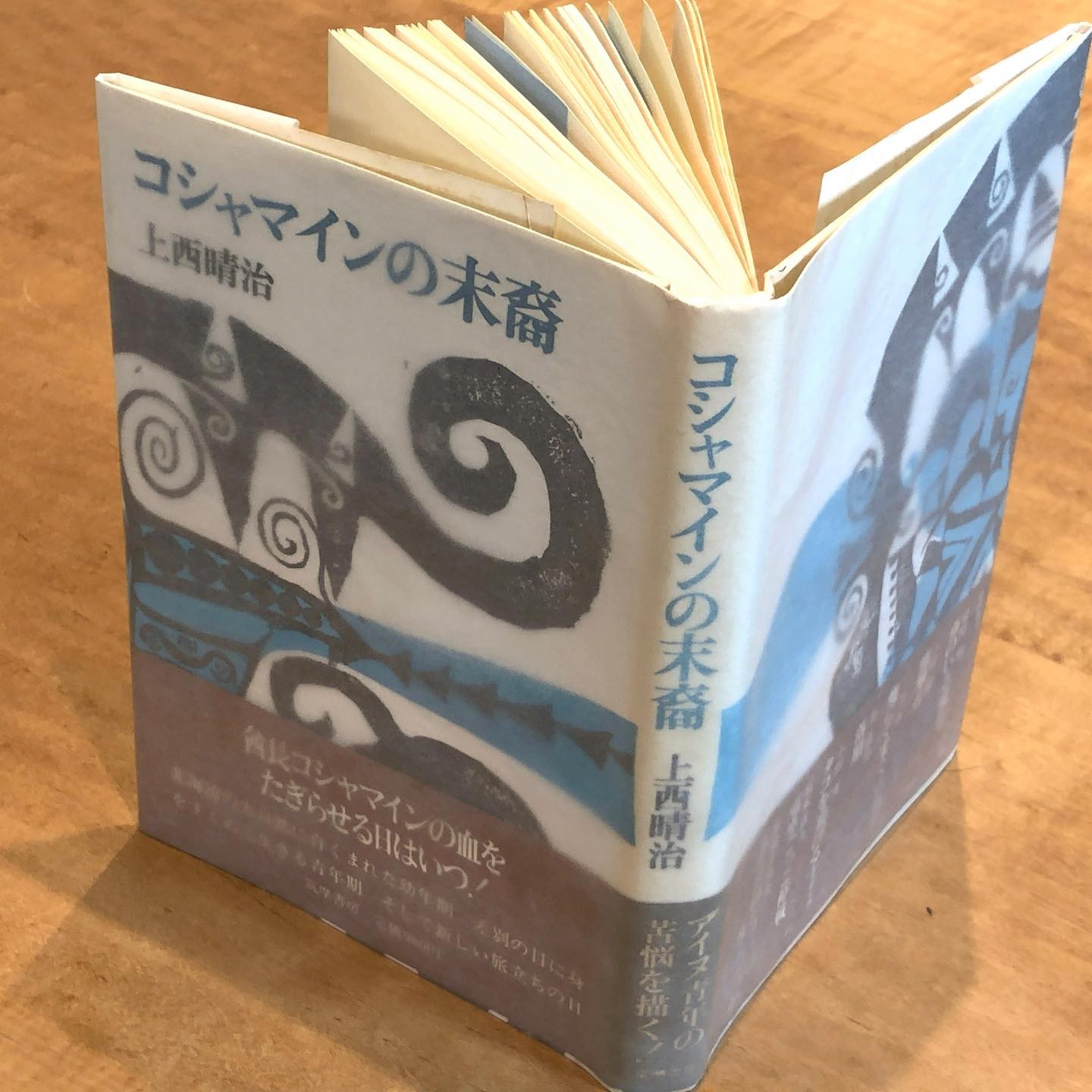

この天神山が重要な舞台として登場する小説をご紹介しましょう。上西晴治の『コシャマインの末裔』です。

上西晴治は1922年に十勝郡浦幌町に生まれた作家です。代表作に短編集『ポロヌイ峠』1971年、『コシャマインの末裔』1979年、『十勝平野』1993年などがあります。『コシャマインの末裔』の主人公・源一は札幌の大学で教える若手の文学研究者ですが、自らのアイヌ民族としての出自を差別をおそれて周りに明かすことができません。そんな葛藤を抱えながら、源一は時おり天神山に登って、そこから今とは違う風景を「見る」のです。それはかつてアイヌがこの土地で躍動していた過去であり、これからよみがえるべき風景でもあります。この小説の中で源一に影響を与え、天神山のシーンに現れる中沢ヌップは、彫刻家・砂澤ビッキをモデルにした人物のようです。『コシャマインの末裔』の表紙には砂澤ビッキの版画が使われています。

「源一は天神山に好んで登った。平地からこんもり盛りあがったような小さな山で、麓から頂上までは歩いて十分とはかからない。札幌の街がひと目に見え、豊平川がその東側を蛇行しながら石狩平野に注いでいる。

天神山はところどころに山肌の崩れ落ちた跡があって赤土が剥き出ていた。源一は或るとき、そこから矢尻を拾ったことがきっかけとなって、いろんな形の矢尻、土器の破片や石刀などを三十点ほど見つけた。(中略)矢尻の先にブシ(トリカブト)の汁を塗りつけて、獣を射とめる。(中略)源一の心では宏大な自然の中で獲物を狙うアイヌは常に逞しく勇壮でなければならなかった。瞳が美しく項(うなじ)が張っていればもっといい。弓を握りしめた勇壮なアイヌたちがここにこうして立っていたはずだ。

源一は天神山の頂上に胸を張って立ち、遠い昔に思いをはせていたので、呼ばれたのがわからなかった。中沢ヌップがすぐ後ろに立っていた」(上西1979:145)

「源一とヌップは作業場から近い天神山にのぼった。あれからいちど暖気がきて雪はなかったが、小径がぬかるので二人は枯草の上を歩いた。

(中略)

二人は山を登りつめていた。テレビ塔がひときわ高くそびえ立ち、そのまわりには、灰色の壁を鋭く光らせて、いくつもの高層ビルが建っている。眼下には舗装された幅広い道路が走っていて、自動車の列は山の裾から平岸街道まですき間なくつづく。街は、人や車や建物で白っぽくふくれあがっていた。

「わずか百年の間にできた街だ」

ヌップは感慨深げにいった。

島判官が大勢の大工や人夫を連れて、東京から札幌に乗りこんできたのは明治ニ年、開拓使が函館から札幌に移ったのはそれからニ年後の明治四年である。この頃から開拓使による移民募集がさかんになり、ぞくぞく入りこんできた和人たちにアイヌたちは蹴散らされて四散した。

「百年前は、あの辺で鹿の群を追いかけていたのよ」

ヌップの指先は豊平川の左岸と藻岩山の麓のちょうど中ほどを指していた。そこはユク・ニクル(鹿の森)と呼ばれて鹿がたくさん集まった場所である」(上西1979:229‐231)

参照文献

上西晴治1979『コシャマインの末裔』筑摩書房